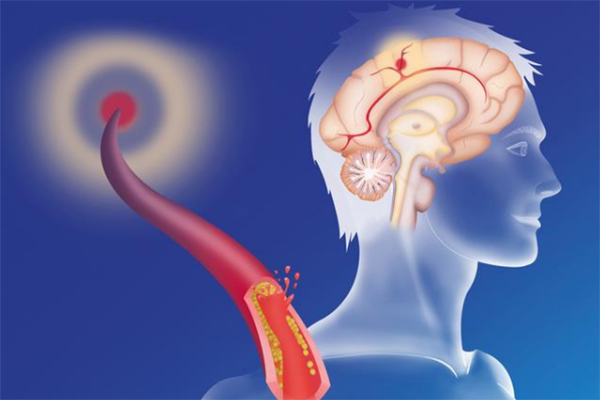

基底动脉狭窄是指基底动脉管腔发生狭窄,影响后循环脑血流供给,从而引起急性或慢性脑缺血缺氧,进而导致短暂性脑缺血性发作 (TIA) 或卒中的一类疾病。

基底脑动脉狭窄-病因

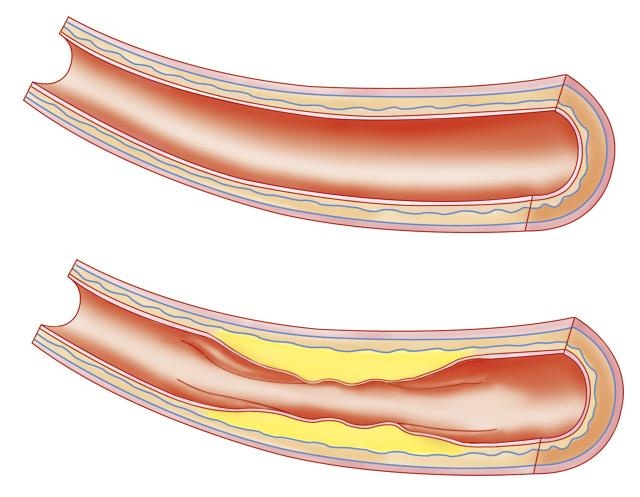

基底动脉狭窄是由于某种病变导致管腔狭窄,血流量受阻甚至完全堵塞。

其最常见的病因是动脉粥样硬化,其他常见病因为动脉夹层、纤维肌发育不良、动脉炎等。

基本病因

中老年基底动脉狭窄患者最常见病因为动脉粥样硬化,青年基底动脉狭窄患者需警惕动脉夹层或动脉炎所致。

诱发因素

过量食用高脂食品、吸烟、饮酒、精神过度紧张、过劳、更年期以及缺乏锻炼常可促进本病的发展。高血压、糖尿病控制不佳患者,易患此病。

基底脑动脉狭窄-症状

基底动脉狭窄患者在早期狭窄程度轻,大多无症状,偶尔有突然出现的头晕、头痛,这些症状大多很快就会消失,较难引起患者的注意。

然而,随着狭窄程度逐渐加重或斑块易损风险增加,卒中风险也逐渐增加,造成后循环脑梗死,甚至死亡。

短暂性脑缺血发作

患者可能出现一过性头晕或眩晕,视力丧失、视野缺损或复视,眼震,站立或行走不稳,吞咽困难、饮水呛咳、语言不清或声音嘶哑等症状,多在半小时内缓解,最长不超过24小时。

后循环缺血性卒中

主要表现24h内不能缓解的头晕、眩晕,失语,吞咽困难、饮水呛咳,视力视野缺损,感觉障碍,偏瘫等,常有意识障碍。症状可经过治疗后逆转恢复,也可能进行性加重,甚至死亡。

常伴随感觉异常和精神障碍,如手脚麻木,出汗,精神紧张、躁动等。

基底脑动脉狭窄-相关检查

脑组织影像检查

包括CT和磁共振成像 (MRI)

对于TIA或卒中发作急性期患者,入院CT检查可鉴别脑出血情况,磁共振成像(MRI)的DWI和ADC序列可检测急性脑梗死的部位和大小范围。

经颅多勒超声 (TCD)

无创检查方法,可评估患者颅内血管的交通情况,检测基底动脉的血流速度、狭窄程度等。

CT血管造影 (CTA)

CTA可以提供主动脉弓、弓上血管开口、椎动脉和基底动脉的解剖和形态学信息,评估基底动脉的狭窄程度和部位。

磁共振成像血管造影 (MRA)

可显示基底动脉狭窄的解剖部位和狭窄程度,但患者体内有铁磁性金属植入物时(如心脏起搏器)不适合本项检查。

全脑血管造影 (DSA)

诊断基底动脉狭窄的“金标准”。不同于CTA和MRA检查,DSA属于有创性检查,需要住院在手术室局麻下完成。DSA检查有助观察主动脉弓的类型、基底动脉狭窄病变的性质(如狭窄部位、狭窄程度、斑块的整体形态、斑块有无溃疡)、椎动脉和颅内Willis环的完整性等。

高分辨率磁共振检查 (HRMRI)

可清晰地观察到基底动脉狭窄部位的病变结构和病变性质,如病变表面规则与否、病变长度、负荷、管腔重塑比等,可为医生的治疗决策提供可靠依据。

基底脑动脉狭窄-治疗

基底动脉狭窄的治疗原则是重建血管的管壁,恢复正常的血流通过率,主要的治疗方式包括药物治疗和血管内介入治疗。

药物治疗主要包括抗血小板药物和他汀降脂药物,目的是预防狭窄病变处血栓形成和稳定斑块,延缓斑块进展,也有可能使斑块逐渐退化,减轻管腔狭窄程度。而血管内介入治疗是狭窄的血管放置支架,恢复血管正常管径。

急性期治疗

对于基底动脉狭窄导致的TIA或卒中急性发作患者,应及时拨打急救电话,入院检查,明确脑血管情况。在症状发生4.5小时内,可采取静脉溶栓治疗;条件允许的情况下,症状发生6小时内,可采取急诊血管内介入动脉取栓或溶栓治疗。同时,予以对症支持治疗,如吸氧,镇静,吸痰、脑神经保护药物、营养支持等。

药物治疗

由于个体差异大,用药不存在绝对的最好、最快、最有效,除常用非处方药外,应在医生指导下充分结合个人情况选择最合适的药物。

抗血小板治疗

患者根据医嘱口服阿司匹林、氯吡格雷中的一种或两种联用均可。两者联用可以增强抗血小板聚集的效果,但应根据患者耐受能力酌情选择。

他汀降脂治疗

可降低血脂水平,稳定斑块,无禁忌的基底动脉狭窄患者应遵医嘱坚持服药。

血管内介入治疗

血管内介入治疗的方式包括单纯球囊扩张术、球扩支架植入术、自膨支架植入术。需根据病变的特征和长度,由术者决定选择不同类型的治疗方式。

在确定手术介入治疗后,连续、动态、实时的脑部监测设备就显得十分重要,可以帮助医生直观的观察脑部的变化,为医生的及时、准确的判断提供临床数据支撑。EIT脑部电阻抗动态成像系统,通过对患者脑部阻抗变化的监测,实现了术中和术后连续、实时监测脑部变化的难题。

EIT脑部电阻抗动态成像系统是被科技部认定的“国际原创”产品,具有实时成像、连续动态、安全无创、亲肤舒适、经济便捷等特点。