近年来,随着卒中疾病的科普以及身边卒中人群的增加,越来越多的人意识到脑卒中带给个人及其家庭的危害。除了高发病率、高死亡率之外,卒中还有一个高致残率的特点,这就导致出现“一人卒中,全家陪护”的局面。对于卒中患者而言,除了承受疾病的折磨外还有沉重的心理压力;对于家庭成员来说,也要付出较高的时间成本和经济成本,家庭负担较重。

事实上,做好这两大方面,大部分的脑卒中患者都能较好的预后。

一、送医不延误、诊治够及时

脑卒中的救治是一场与时间的赛跑,多耽误一分就代表着患者的危险程度增加一分,同时也就意味着患者的恢复难度就加大一分。因此,很多设施条件够的医院都会开通“卒中通道”,最大程度的节省患者的就医时间。

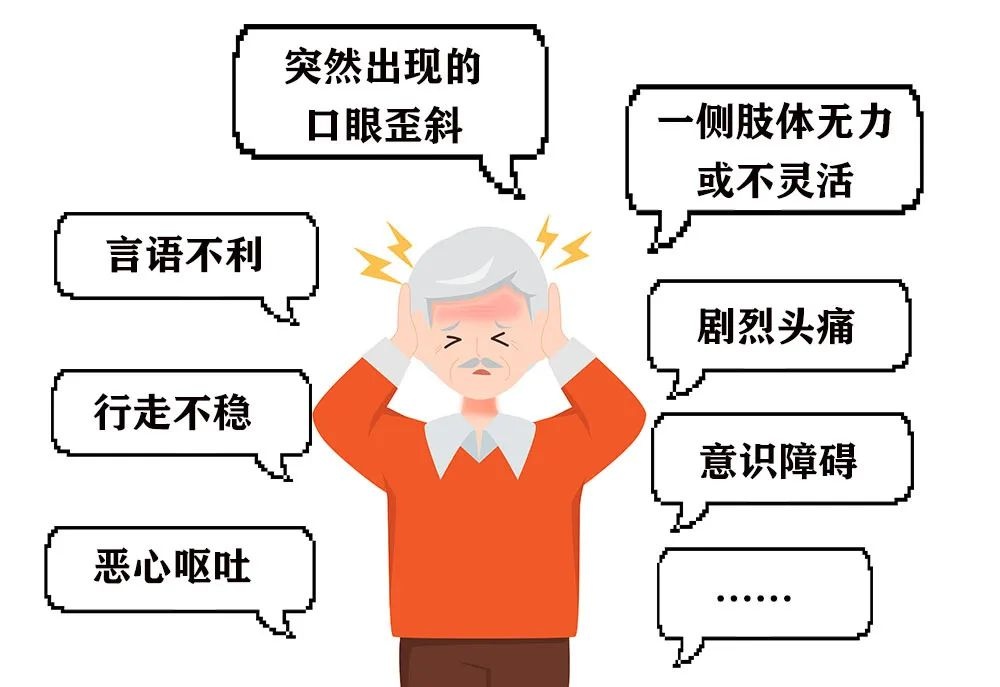

因脑卒中的发病病程较急,时间窗口在4.5小时内,最长不要超过6小时。因此,这就要求我们要清楚脑卒中发病的预警信号,一旦发生疑似脑卒中的症状,千万不要想着缓一缓看一看,而是应该立即拨打120,前往医院接受专业的检查。

脑卒中的前期预兆

脑卒中患者如果能够及时送医就诊,接受早期、正规、全面的诊治,那么脑功能受损程度较轻,其预后效果也就会越好。

二、坚持康复才有效果,2个注意请牢记

脑卒中患者经过治疗,都有不同程度的脑损伤,身体机能等方面较之前也有不同程度的欠缺。这个时候,积极进行康复治疗非常重要,能够最大程度的恢复患者肢体、语言、吞咽等各方面的功能。但是现实情况是,很多患者和家属对于康复的认识不足,对脑卒中康复治疗存在多重误区,导致重视度不够、康复训练不规范等情况,最终康复效果比较差。

在脑卒中的康复治疗阶段,把握好2个注意事项和3个误区,就能够很好的帮助脑卒中患者尽快回归家庭、回归社会。

2个注意事项,其一:不能急于求成

对于身体机能受损严重(比如偏瘫)的卒中患者来说,进行康复训练实际上是一个重新学习的过程。训练过程也要循序渐进,比如从卧位到坐位训练、从坐位训练到站立甚至到行走的训练,这是一个稳步进行的过程,不能操之过急。如果急于求成,很可能对肢体造成更严重的损伤,甚至出现姿势异常或者骨折的风险。

此外,每次的训练时间也要找到适合自己的平衡点。时间不够,达不到训练效果,时间过长,导致肌肉疲劳进而影响第二天的训练。因此,在训练的时间上要把握一个度。

2个注意事项,其二:因人而异,个性化方案

康复训练的计划要根据自己的实际情况,遵循医生的建议来制定,强度和负荷要合适自己。切忌看别人怎么做,自己就跟着练。脑卒中患者,每个人大脑的受损程度是不一样的,因此身体机能受损的程度也不同,适合自己的训练方案才是最理想的。

如果强度过大,负荷过重,病人尝试做1-2次后就会丧失信心,不愿意继续进行训练。这样无法持续的锻炼,实际上是影响康复效果的。此外,康复训练说到底还是要激起病人的主观能动性,只有他自己愿意参加、主动参加,方案适合自己,才会持久进行。

易爱提醒:关于康复训练,这些误区不要踩

误区1:康复训练不着急,有了症状才进行

许多患者和家属都有这种误区,认为时间还早,还没有什么严重的功能障碍,能拖就拖。事实上,正规的康复训练开始得越早,康复的效果就会越好。通常来说,发病后的三个月内是最佳康复治疗阶段。因此,不管是脑梗病人或者脑出血病人,只要病情已经稳定了,就可以根据医嘱进行适当的康复训练了。

误区2:康复训练就是甩甩胳膊、拉拉腿

大部分脑卒中病人都有这种错误的观点。医院有专门的康复科,康复科的存在就是给予病人专业的评估与训练指导。康复训练也需要经过专业康复医生的指导下进行,由康复医生根据患者情况制定个性化诊疗方案。尤其是初期,如果患者不遵医嘱,按自己的想法来训练,很容易导致出现关节疼痛、错位、拉伤等问题。

误区3:康复训练是医生和病人的事,与家属无关

有部分家属认为,只要按时送病人去医院接受康复治疗就完事了,与自己没啥关系。这种观点也是不对的,在病人整个康复过程中,家人的作用很大。家人的支持、鼓励、赞扬等,对病人来说是他们战胜困难的有力支撑。此外,除了接受专业的康复训练外,家属在日常生活中可以引导、陪同病人做一些简单的动作,比如穿衣、吃饭、如厕等的训练。这样,对于恢复病人的日常生活能力很有帮助,也能够帮助患者树立信心。

随着脑卒中院前管理、院中监测等新型设备的广泛应用,脑卒中得到准确、及时治疗的概率增加,这对于尽早确诊卒中、尽快进行有效诊治有着里程碑的意义。再加上康复医学的进步,脑卒中只要诊治及时,并且通过科学的康复治疗手段,大部分患者都是能够达到生活自理的水平。